El 16 de septiembre no es una fecha cualquiera. Desde 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas la proclamó como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en homenaje a la firma del Protocolo de Montreal en 1987.

Pero este 2025, la efeméride cobra un significado especial: se cumplen 40 años del Convenio de Viena, el tratado que sentó las bases científicas y diplomáticas para enfrentar uno de los desafíos ambientales más urgentes del siglo XX.

De la alerta científica a la acción global

El lema de este año recuerda un hito clave: hace 40 años, un artículo publicado en Nature reveló la existencia del agujero de ozono sobre la Antártida. Los científicos Farman, Gardiner y Shanklin lo vincularon con los gases CFC. Esta evidencia confirmó las advertencias previas de los premios Nobel Mario Molina y Frank Rowland.

La respuesta internacional fue rápida. En menos de tres años, se firmó el Protocolo de Montreal. Hoy, ese tratado sigue vigente y es considerado uno de los más exitosos en la historia ambiental.

¿Qué está pasando con el agujero de ozono?

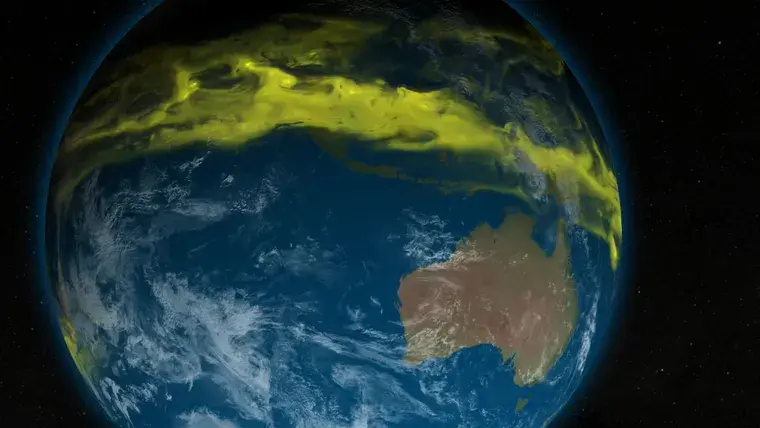

En 2023, el agujero fue uno de los más grandes y persistentes. Pero en 2024, se registró uno de los más pequeños desde 1992. Alcanzó un máximo de 22,4 millones de km² el 28 de septiembre. La Agencia Europea de Medio Ambiente confirmó un valor aún menor: 21,9 millones de km².

Este comportamiento se debió a condiciones meteorológicas favorables. En 2025, los datos iniciales de Copernicus y la NASA muestran que el agujero se formó temprano y alcanzó dimensiones cercanas al promedio histórico.

Foto Felipe Trueba

¿Por qué es tan importante la capa de ozono?

El ozono estratosférico actúa como un escudo. Protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta más energética. Esta radiación puede causar cáncer de piel, cataratas y dañar los ecosistemas.

Aunque vital, el ozono representa una fracción mínima de la atmósfera. Si se concentrara sobre la Tierra, formaría una capa de apenas 3 mm de espesor. En comparación, la atmósfera completa alcanza unos 8.000 metros.

¿Cómo se forma el agujero antártico?

Cada primavera austral, se activa un proceso químico complejo. Durante el invierno, el vórtice polar aísla la región y genera temperaturas inferiores a -78°C. En ese entorno, se forman nubes estratosféricas polares (PSC).

Estas nubes permiten reacciones que transforman compuestos inactivos en sustancias muy reactivas. Cuando llega la luz solar, se liberan átomos de cloro y bromo. Estos destruyen el ozono en ciclos repetidos. Un solo átomo de cloro puede eliminar miles de moléculas.

El agujero alcanza su máxima extensión entre mediados de septiembre y principios de octubre. Luego, el vórtice se rompe y llega aire rico en ozono desde otras latitudes.

¿Estamos recuperando la capa de ozono?

La comunidad científica mantiene una visión optimista. Un estudio del MIT publicado en 2025 confirma, con un 95 % de confianza, que la recuperación observada en la Antártida se debe principalmente a la reducción global de CFCs gracias al Protocolo de Montreal.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la NASA y la NOAA, se espera que la capa de ozono vuelva a niveles previos a 1980 en torno a 2040 en latitudes medias, 2045 en el Ártico y 2066 en la Antártida.

Un legado que inspira

El Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal muestran cómo la ciencia puede impulsar decisiones políticas efectivas. En tiempos de crisis climática, su legado nos recuerda que la cooperación internacional puede revertir daños profundos.

Este 16 de septiembre, más que celebrar, toca renovar el compromiso. La vigilancia global y la acción sostenida siguen siendo esenciales para proteger esa frágil capa que nos conecta con la vida.